Armut in allen Formen und überall beenden

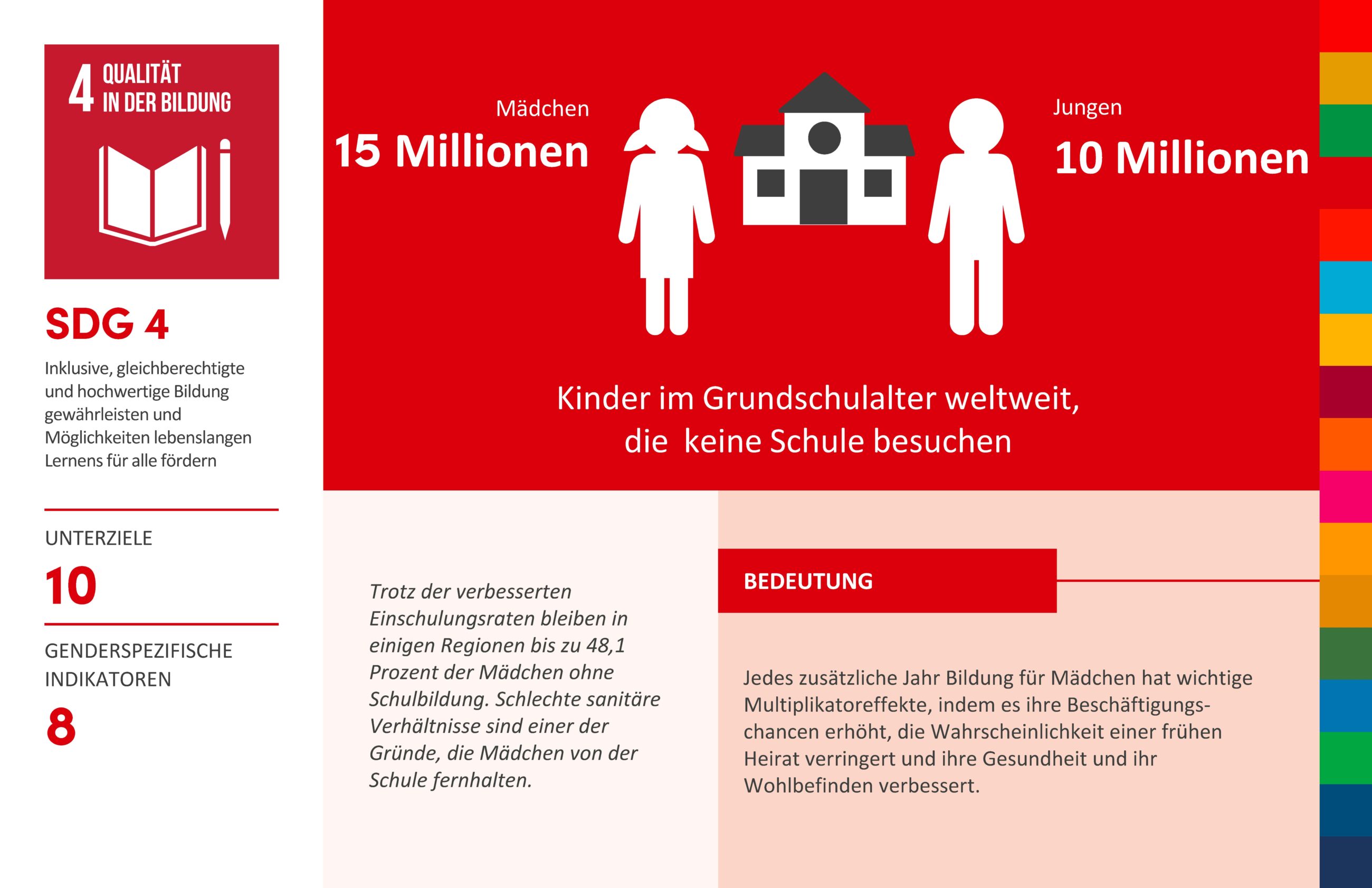

SDG 4 – Qualität in der Bildung

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Mehr Mädchen als je zuvor gehen zur Schule. Einer der wichtigsten Erfolge der letzten Jahrzehnte besteht in der Einschulungsrate von Mädchen: Im Jahr 2015 gingen 90,3 % der Mädchen und 91,9 % der Jungen im Grundschulalter in die Schule (im Gegensatz zu 82,2 und 87,5 % im Jahr 2000).

Sie lernen nicht nur Lesen und Schreiben, jedes zusätzliche Schuljahr für Mädchen hat wichtige Multiplikatoreffekte: bessere Einkommensmöglichkeiten, eine geringere Wahrscheinlichkeit für eine frühe Heirat und die Verbesserung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens sowie der Gesundheit künftiger Generationen.

Im Jahr 2023 werden bis zu 129 Millionen Mädchen und junge Frauen weltweit nicht zur Schule gehen. Bei den derzeitigen Fortschrittsraten werden schätzungsweise 110 Millionen Mädchen und junge Frauen im Jahr 2030 nicht zur Schule gehen.

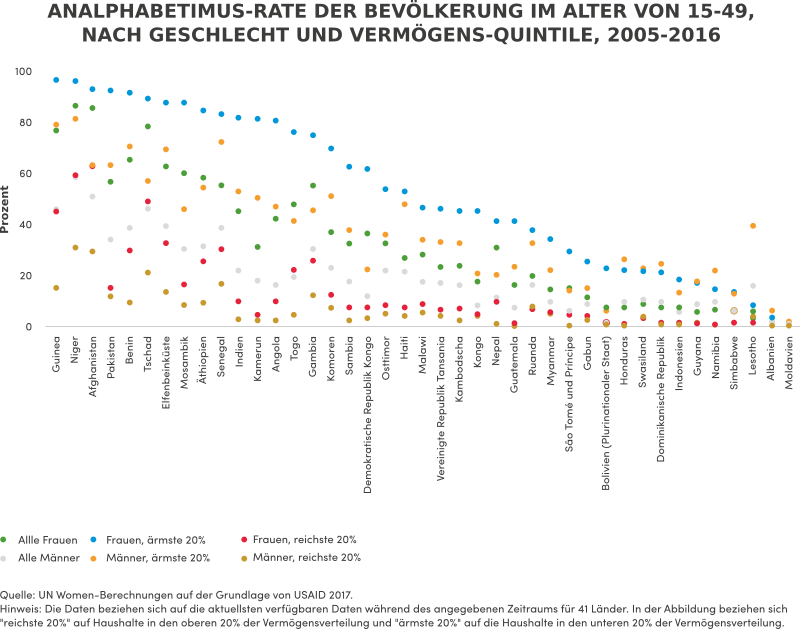

Von den rund 773 Millionen erwachsenen Analphabet*innen 2018 waren zwei Drittel Frauen.

Bildung ist ein Menschenrecht. Außerdem trägt Bildung zu einer nachhaltigeren und sozialeren wirtschaftlichen Entwicklung bei: Rund 50 % des aktuellen Wirtschaftswachstums in den Ländern der OECD sind auf verbesserte Bildungsmöglichkeiten zurückzuführen. Etwa die Hälfte davon erklärt sich durch einen vereinfachten Zugang zu Bildung für Frauen und dem inzwischen ausgeglichenen Verhältnis von Männern und Frauen in höheren Bildungsstufen. Damit Bildung die gewünschten Erfolge liefern kann, muss sie jedoch inklusiv und qualitativ hochwertig sein. Zudem müssen Geschlechterstereotype aufgebrochen werden, um allen Menschen jeden Bereich der Bildung zu ermöglichen.

Bildung muss für alle Menschen während ihres gesamten Lebens verfügbar und zugänglich sein. Die Vorschulerziehung stellt dabei ein Fundament dar, auf der jede spätere Schul- oder Berufsbildung aufbauen kann. Die Möglichkeit, sich auch im Erwachsenenalter weiterbilden zu können, erhöht schließlich die Chance auf ein erfülltes Leben.

Wie UN Women hilft

UN Women trägt durch die Überarbeitung von Lehrplänen und Richtlinien, die Entwicklung von Strategien zur Überwindung von geschlechtsspezifischer Diskriminierung, die Verbesserung des Zugangs zu Informationstechnologien sowie Trainingseinheiten für Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern zur Förderung von Bildung bei. Somit wird ein wichtiger Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter weltweit geleistet. Zusammen mit der World Association of Girl Guides and Girl Scouts hat UN Women einen informellen Lehrplan zur Prävention von Gewalt gegen Frauen und Mädchen entwickelt. Dieser wird von Pädagog*innen und Jugendleiter*innen in mehr als einem Dutzend Ländern angewendet.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf SDG 4

Wegen der Pandemie blieben die Schulen in 42 % der Länder ganz oder teilweise geschlossen. Zusätzliche 11 Mio. Mädchen konnten ihre Schulbildung nicht fortsetzen.

Junge Frauen und Mädchen, die in Armut, mit Behinderungen oder in ländlichen, abgelegenen Gegenden leben, wurden mit größerer Wahrscheinlichkeit zuerst von der Schule genommen, um die verstärkte Care-Arbeit zu Hause auszugleichen. Es hat sich zudem gezeigt, dass sowohl wirtschaftliche Nöte als auch Schulschließungen erhöhte Raten von Gewalt gegen Kinder, Zwangsheiraten und Teenagerschwangerschaften zur Folge haben können.

In Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen konnten viele Mädchen aus armen Haushalten nicht am digitalen Fernunterricht teilnehmen, da sowohl ihren Familien als auch ihren Schulen die erforderlichen Mittel, Fähigkeiten und Technologien fehlen. Es zeigt sich auch, dass Mädchen grundsätzlich deutlich später als Jungen Zugang zu digitaler Technologie erhalten und, dass deren Nutzung von ihren Eltern eingeschränkt wird.

Stand: September 2023